19/10 - L'IRAN, DU SHAH AUX MOLLAHS.

![]() L’Histoire ne sert à rien.A rien pour ceux qui, évidemment, n’en tirent aucune leçon... Et il y en a. Mais vous n’êtes pas de ceux-là.

L’Histoire ne sert à rien.A rien pour ceux qui, évidemment, n’en tirent aucune leçon... Et il y en a. Mais vous n’êtes pas de ceux-là.

Le 3 juin 1989, il y a 17 ans ce mois-ci, mourrait l’Ayatollah Khomeyni à Qom, en Iran. Quelques semaines auparavant, dans un ultime sursaut de haine, il avait lancé une « Fatwa » sur l’écrivain britannique d’origine iranienne, Salman Rushdie, pour son livre « Les versets sataniques du Coran ». Un obscurantisme seulement réservé à un pays exotique, très loin d’une France concentrée sur son nombril cocardier, ses débats politiques sans fin, ses crises sociales éruptives et les résultats (aléatoires) de son équipe de foot ?

Evidemment, non. Plus que jamais, cet épisode historique est d’une brûlante actualité, on s’en doute tant s’alignent à longueur de pages de journaux les interminables « négociations » entre l’Iran, les Etats-Unis et la « troïka » européenne à propos de l’enrichissement (ou pas) par l’Iran d’un uranium destiné (on le suspecte) à la fabrication d’une bombe nucléaire.

C’est la raison pour laquelle cette chroniqe sera aujourd’hui toujours fidèle à sa tradition : éclairer le présent à la lumière du passé. Evoquer aujourd’hui les mécanismes et les évènements qui conduisirent à la REVOLUTION ISLAMIQUE IRANIENNE DE 1979 nous permettra en effet de mieux prendre la mesure de la crise qui couve : celle d’un conflit imminent, ouvert ou larvé, avec l’IRAN. Du catastrophisme ? Non : du réalisme fondé sur la connaissance historique et l’observation simple des tendances du présent.

Toujours ambitieuses pour plaire à ses lecteurs, les Chroniques de la Plume et du Rouleau ne vont donc pas hésiter à évoquer 4 000 ans d’histoire persique, en s’attardant évidemment sur les 100 dernières années. Du bruit, des cris, des coups de feu, du sang, des larmes, de la ruse et de la haine sont donc au programme. Mais pas seulement car l’Iran, avec le Shah, sut aussi remplir les pages des journaux « people » et, çà et là, quelques anecdotes inutiles et galvaudées viendront donner une note de futilité qui contrebalancera le drame des incroyables soubresauts de ce pays. Avant cela, toutefois voici quelques informations simples, basiques, qui n’ont l’air de rien mais qui sont cruciales (nous y reviendrons lors de la conclusion).

- Les Iraniens sont musulmans, certes, mais ils sont « chiites ». Ils le sont comme seulement 10 % des musulmans mais 70 % des Irakiens : des ratios dont nous allons voir toute la portée.

- Les Iraniens, en tant que chiites, ont connu quinze siècles de vexations de la part des arabes sunnites puis des turcs (également sunnites). Puis ils ont subi la colonisation britannique avant d’être, en tant que musulmans, directement opprimés par la dictature laïque du Shah, elle-même ouvertement soutenue par un gouvernement américain qui est intervenu directement à plusieurs reprises dans la vie politique du pays.

Musulmans, chiites, colonisés : un cocktail que les Iraniens ont eu du mal à avaler. Et que l’Occident a maintenant du mal à digérer… Mais avant de faire éventuellement parler la poudre, commençons d’abord par faire parler l’Histoire…

Aux origines, le territoire de la Perse comprenait les actuels Iran et Afghanistan. Cette zone sera l'empire de plusieurs civilisations :

- Elamites (3 000 av. JC)

- Perses et Mèdes (1 500 av. JC)

- Achéménides (de 700 av . JC environ à 330 av. JC) : ce sont ces Perses-là, par exemple, qui tenteront d’envahir la Grèce et seront notamment battus à Marathon (491 av. JC). Leur empire sera finalement conquis par Alexandre e Grand

- Parthes (200 av. JC)

- Sassanides (de – 200 à + 637)…

637

A cette date, les armées arabes conquièrent la Perse. L'islam rencontre peu de résistance (la religion des gouvernants étant à l’époque le « zoroastrisme », qui a peu d'assise populaire). Le pays est rapidement converti. En revanche, la langue perse résiste face à l'arabe et les Perses, s’ils adoptent l’islam, choisissent en revanche majoritairement le « chiisme ».

Qu’est-ce que c’est que le chiisme ? Il s’agit d’une des deux branches de l’Islam qui ont émergé lors de la guerre de succession qui a suivi la mort de Mahomet (632 ap. JC). Au bout de 20 ans et trois « califes » (commandeur des croyants), les choses s’enveniment.

652

A partir de 652, deux camps s’opposent dans des conditions complexes (voire carrément confuses) pour choisir celui qui devenir le quatrième calife car le troisième, Uthman, est mort. La guerre de succession est donc ouverte pour devenir calife à la suite du calife. Mais il y a deux prétendants…

L’un est Ali : un individu qui est à la fois le cousin, le fils adoptif et le gendre de Mahomet(l’orient, c’est vraiment compliqué). L’autre est… UNE prétendante : la propre femme d’Ali, la fille de Mahomet, Fâtima !

Le conflit oppose donc ceux qui sont les tenants de la « sunna » (la tradition : ils deviendront les « sunnites ») aux partisans de l’ "armée d’Ali" (la « chi’at Ali » : ils deviendront les « chiites »). C'est clair, ainsi ?

Ajoutez dans le tableau l’autre veuve de Mahomet (la seconde épouse) et les conflits inter-tribaux : vous aurez une idée du véritable souk (c’est le cas de le dire) de cetteinvraisemblable foire d’empoigne aux pays des bédouins. Bon. L’empoignade, pour être complexe, n’en est pas moins violente. Au final, Ali est déconfit. Il meurt assassiné en 661. Il est enterré à Nadjaf.

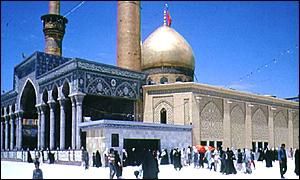

Son fils Hussein, qu’il a eu avec Fâtima, sera également tué par les partisans de sa mère. Il sera enterré à Kerbala (actuel Irak, ci-contre la mosquée). Kerbala et Nadjaf sont donc aujourd’hui les deux principaux lieux saints du chiisme mais sont, rappelons-le, situés non dans l’actuel Iran mais dans l’actuel Irak. Pour les Sunnites, en revanche, Kerbala et Nadjaf ne sont nullement des lieux saints.

Cette appartenance des Perses à la branche chiite de l’Islam a une conséquence, palpable depuis toujours. Au plan numérique, les Chiites sont minoritaires au sein de l’« Oumma » (la « communauté des croyants ») qui, elle, est majoritairement sunnite. Les Chiites, en outre, sont majoritairement perses alors que la communauté des croyants est moralement dominée par les Arabes, puisque c’est le peuple dont le Prophète est originaire.

Les Sunnites considèrent donc les Chiites au mieux comme des sectateurs, au pire comme des hérétiques et en tous les cas comme des musulmans de seconde catégorie.VIIIème siècle - XXème siècle

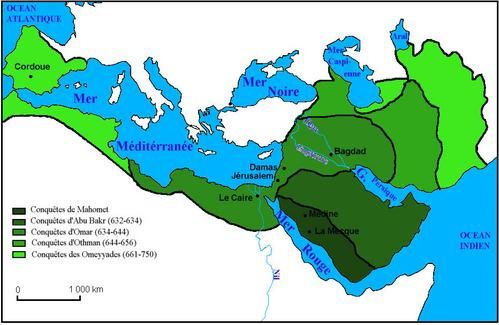

Au début du 8e siècle, l'Empire arabe compte 30 millions d'habitants et s'étend de l'Espagne à la vallée de l'Indus. La particularité de cette civilisation réside notamment dans l’imbrication des pouvoirs spirituels et temporels : les « califes » détiennent le pouvoir politique car ils sont les « successeurs du Prophète ». Leur légitimité réside dans ce titre : la dissociation du pouvoir religieux et de l’Etat n’a aucun sens dans la société islamique. Ce concept, fondamental pour comprendre le mécanisme de la pensée musulmane, illustre évidemment la profondeur du fossé qui sépare, hier comme aujourd’hui, l’orient de l’occident. En occident, jamais aucun roi ne revendiquera jamais une autorité spirituelle (sauf le roi de France Philippe le Bel et son « gallicanisme », au XIIIème siècle, vite oublié) : les deux pouvoirs, politiques et religieux, y évolueront de façon divergente et grandissante à partir des Lumières » (XVIIIème siècle)… Cela ne sera jamais le cas dans les sociétés islamiques.

La Perse va donc cesser d'exister comme nation indépendante pendant 800 ans. Les califes « omeyyades » (des Sunnites installés à Damas, actuelle Syrie) administrent la Perse comme une simple province sans beaucoup de considération pour la civilisation pourtant florissante qui s’y développe, notamment en matière de littérature, d’art ou d’architecture.

Du Xème au XIIéme siècle, la Perse est dominée par les Turcs. Du XIIIème au XIVème siècle, elle l’est par les Mongols. Le XVIème signe la renaissance politique de la Perse quand les Safavides, une dynastie turkmène qui a l’originalité d’être chiite, s’oppose aux Turcs ottomans qui, désormais, règnent sur le Moyen Orient et gagnent l’indépendance du pays. Le fondateur de la dynastie safavide, Ismail Shâh, impose pour la première fois le chiisme comme religion d'État. Au XVIIIème siècle, le pays bascule dans la guerre civile pendant un siècle.

Au début du XIXème siècle, un turc du nom de Qâdjâr fonde sa propre dynastie. Malgré un retour au calme, la Perse voit ses frontières se rétrécirent. Elle perd une partie de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan au profit de la Russie. L'Afghanistan devient indépendant alors qu’il a, depuis 3 000 ans, toujours fait partie de la Perse.

Au début du XXème siècle, le dépeçage de la Perse se poursuit, toujours au profit de la Russie mais maintenant aussi de l’Angleterre.

Nous voici donc au début du siècle dernier. Désormais, l’histoire de la Perse ne va plus se dérouler seule, elle va s’inscrire dans les soubresauts de la planète. Et quels soubresauts !…

Une civilisation brillante qui a su conserver son originalité mais quinze siècles de domination arabe puis turque, un territoire divisé par deux en moins de cent ans, des traités inégaux qui permettent aux puissances coloniales d’exploiter les matières premières du pays, une population rurale et misérable, une anarchie totale consécutive à un pouvoir central faible, corrompu et incapable : tel est le visage de la Perse en ce début de XXème siècle.

1909

Une nouvelle constitution est adoptée et met fin à l'absolutisme royal qui existe depuis cinq siècles. Mais le pays reste en proie à l’anarchie et Ahmad Shah Qadjar, souverain depuis 1909, est incapable de maintenir l’ordre.

C’est le bazar intégral (l’orient, c’est toujours le bazar). On se croirait presque à Bagdad en 2006… Y a-t-il quelqu’un dans le pays pour rétablir l’ordre ?

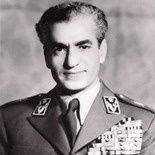

Oui. Un homme va, en quelques années, rétablir le calme et mater les diverses rébellions. C’est un officier cosaque né en 1878. Il porte virilement la moustache, il a une poigne de fer et le regard persan (ah ! ah !). A l’origine, il s’appelle Reza Khan mais il a récemment changé de nom pour s’appeler « Pahlavi ». Grâce à ses succès miliaires, Reza Khan devient, à partir de 1921, l’homme fort du pays (à gauche).

1925

Et en 1925, on s’en doute, il effectue un coup d’état, monte sur le trône et se débarrasse définitivement du souverain en titre Ahmad Shah Qadjar. Il fonde ce faisant sa propre dynastie (une de plus, c’est une manie en Perse).

Celui qui s’appelle désormais « Reza Shah 1er » (c’est beaucoup mieux, non ?) peut être comparé à son contemporain, le turc Mustapha Kemal. Il a l‘ambition de moderniser rapidement le pays. Pour arracher son pays au sous-développement et le soustraire aux appétits des grandes puissances coloniales, il rêve d’infrastructures, de routes, de chemin de fer et organise un système de gouvernement centralisé et autoritaire pour mener son projet à bien. Cette politique est favorisée par les revenus tirés du pétrole qu’exploitent, sur place, les Britanniques et dont une (petite) partie est reversée au gouvernement perse.

1935

En 1935, le nom même de Perse est carrément supprimé : le pays prend le nom d’Iran, littéralement le « pays des Aryens ». Or, le nom « Aryens » désigne les peuples parlant une langue indo-européenne et qui se sont installés dans cette partie du monde au cours du deuxième millénaire av. J.-C. La dynastie Pahlavi entend donc ancrer l’Iran dans une histoire pluri-millénaire, allant bien au-delà de son caractère strictement musulman.

Reza Shah 1er est un garçon qui veut aller vite et fort. Mais un peu trop vite et un peu trop fort…

En effet, si Reza Shah 1er a un projet légitime et cohérent de modernisation rapide, la mise en œuvre de ce projet passe par l’occidentalisation et l’industrialisation à marche forcée d’une société musulmane encore essentiellement rurale. Les résistances menacent donc d’être fortes.

Reza Shah 1er ne l’ignore pas et tente de réveiller la conscience populaire grâce à la mobilisation d’une conscience nationaliste. Hélas, il va pour cela chercher des références historiques tellement lointaines (et au-delà de l’Islam qui, pourtant, imprègne toutes les mentalités) que l’adhésion populaire réelle est vite problématique.

Reza Shah 1er , pour ses ambitions, bénéficie toutefois de la manne des pétro-dollars qui coulent à flots. Malheureusement… ces dollars coulent toujours dans les mêmes poches.

Pour relayer son action, l’ambitieux Reza 1er comprend qu’il doit impérativement former une classe moyenne suffisamment aisée et éduquée pour, après lui, continuer de réformer le pays « par le haut ». A cet effet, il envoie en Europe de nombreux jeunes pour y étudier. C’est évidemment le cas de son propre fils (le futur « Reza II » ci-contre).

1936

Il se lance par ailleurs dans une politique de modernisation forcée du pays. Dès 1936, Reza Shah 1er interdit (carrément) le port du tchador : une « émancipation » qui suscite l’incompréhension dans la population et un fort ressentiment de la part du clergé chiite traditionnel.

Car, dans le même temps, les « mollahs » (le clergé chiite) locaux se voient dépossédés de leur prestige et de leur rôle social traditionnels. Le Shah leur retire le privilège de l’enseignement mais aussi celui du notariat et de la justice. Par mesure à l’évidence délibérément vexatoire, les mollahs n’ont même plus le droit de porter l’habit clérical sans autorisation écrite de l’administration ! Or, dans un Iran encore essentiellement rural où la religion cimente la société, cette politique de laïcisation est incomprise et rejetée. Elle l’est d’autant plus qu’elle ne profite, en fait, qu’à une élite sociale. L’ « Iran d’en-bas » ne perçoit les effets du « progrès » qu’on lui impose qu’à travers les bouleversements qu’il subit. Aux riches, les bienfaits matériels de l’occident. Aux pauvres, la suppression de leurs coutumes et de leurs traditions séculaires.

La couche sociale favorisée, elle, proche du pouvoir, voit au contraire ses enfants partir étudier en Europe. Or, frottée aux idées occidentales, une partie de cette élite va alors bientôt développer des idées libérales et nationalistes qui ne vont pas forcément être compatibles avec le régime dictatorial et autocratique du Shah.

Citons quelques personnages caractéristiques de cette élite sociale. Ils vont faire leur chemin et nous les retrouverons tous plus loin :

Mehdi Bâzargân : il est né en 1907 dans une famille de commerçants d’Azerbaïdjan. Ayant reçu, en 1928, une bourse pour étudier en France, il intègre l’Ecole Centrale de Paris. Musulman convaincu et d’une grande piété, cet authentique et brillant ingénieur est un vrai intellectuel qui tente de concilier la modernité occidentale avec les principes de l’Islam à travers des essais théoriques.

Chapour Bakthiar est né en 1914 dans une famille de l’aristocratie nomade qui est traditionnellement hostile à la famille des Pahlavi. Lui aussi va faire ses études à Paris. Il va même épouser une française et, sous l’Occupation (1940 – 1944), entrer dans un réseau de Résistance. Bakhtiar est un laïc occidentalisé qui se range parmi les opposants libéraux à la dictature du Shah.

Abolhasan Bani Sadr est né en 1934. C’est un fils d’ « ayatollah » (« théologien » : titre honorifique donné aux mollahs). De tendance nationaliste laïque, il va tenter de théoriser l’émergence d’un pouvoir humaniste et non-violent au sein de la tradition chiite.

Mais la révolte gronde aussi au sein du clergé traditionnel chiite. Disons donc également un mot d’un autre personnage que nous retrouverons ultérieurement, un dénommé Ruhollah Khomeyni. Né en 1900 à Khomeyn, près d’Ispahan, il fait des études traditionnelles avant de commencer à enseigner la philosophie mystique en 1922, à Qom. Durant la Seconde Guerre Mondiale, il s’engage dans un mouvement de « renouveau islamique ». Son influence n’éclatera au grand jour qu’à partir des années 1960. Avec Khomeyni, il n’y a pas de mélange, ni de concession, ni de conciliation : c’est pur, c’est dur, c’est 100 % islam et 100 % chiisme. Cela a au moins le mérite d’être clair.

Toute cette opposition fermente pendant les années 30 mais ce n’est seulement qu’au sortir de la Seconde Guerre Mondiale que les choses vont réellement bouger.

1941

L’autoritarisme de Reza Shah 1er, les occidentaux voulaient bien le tolérer du moment qu’il servait leurs intérêts. Mais quand les conceptions absolutistes du Shah le rapprochent de l’Allemagne nazie, les Alliés décident de se débarrasser de ce roitelet encombrant. En 1941, l’occident intervient une fois de plus dans les affaires intérieures de l’Iran : les Alliés chassent carrément Reza Shah 1er du trône. Ils occupent le pays qu’ils administrent avec des troupes anglo-soviétiques. Le pétrole coule désormais à leur unique profit. Dans la guerre contre Hitler qu’il faut absolument gagner, tous les coups sont permis et l’on se moque bien de la souveraineté nationale de ce pays d’arriérés.

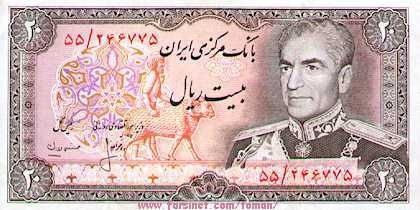

Le souverain (63 ans) est envoyé en exil et c’est l’un de ses fils, Mohamad « Reza II » (22 ans seulement) qui monte sur le trône. Cette même année 1941, il épouse Fawzia, sœur du roi d’Egypte Farouk 1er Précisons à cet égard que, comme nous l’avons vu dans une précédente chronique, cette dynastie égyptienne n’est pas arabe mais d’origine… albanaise. Elle sera chassée en 1952 lors de la révolte des « Officiers libres ».

Mais revenons à la politique.

1946

En 1946, après diverses tergiversations, les Alliés retirent leurs troupes. L’Azerbaïdjan fait, sans surprise, désormais partie de l’Union Soviétique. Le jeune Shah au pouvoir est alors authentiquement soutenu par la population. Il incarne tout à la fois l’unité nationale et l’espoir de l’affranchissement du pays de la tutelle occidentale. Par ailleurs le Shah, homme jeune, se présente comme le défenseur du petit peuple contre les grands puissants du royaume et entend sortir le pays de l’archaïsme pour le tourner vers le progrès. Il engage même une réforme agraire qui se traduit par l’expropriation forcée de terres qui sont redistribuées aux paysans.

D’une manière générale, Reza II entend poursuivre la modernisation du pays entamée par son père. Un parlementarisme émerge avec un « Madjlis » (parlement). Bientôt, l’on organise des élections.

1948

En 1948, après sept ans de mariage sans enfants, Reza se sépare de l’abano-égyptienne Fawzia pour épouser Soraya Esfandiary, fille d’une grande famille perse et née de mère allemande.

Mais revenons à la politique.

En ce début des années 1950, disons déjà un mot de l’opposition religieuse chiite au régime du Shah, laquelle trouve ses racines non pas en Iran mais en Irak. En 1917, les chiites irakiens s’étaient déjà organisé et avaient fondé le Parti de la Renaissance islamique, anti-colonialiste qui menait la vie dure à l’occupant britannique sur des thèmes depuis lors bien connus : hostilité au monde occidental, anti-impérialisme militant, volonté d’unir chiites et sunnites contre l’occident et pour la défense de la Communauté des Croyants, activisme politico-militaire.

L’Union Soviétique avait été fascinée par la capacité de cette force à créer de l’agitation et à mobiliser les populations déshéritées de façon transnationale (en Irak et en Iran). Le GPU puis le KGB avaient alors noué patiemment des contacts avec les religieux chiites durant les années 1920 – 1930.

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’opération est un succès. La propagande communiste est ainsi parvenue à phagocyter progressivement l’opposition religieuse irakienne dont certains jeunes mollahs adhérent ouvertement au communisme, idéologie pourtant évidemment athée et strictement matérialiste.

1951

En avril 1951, dans un contexte général d’agitation anti-coloniale (il y a des émeutes en Egypte par exemple), le « docteur » Mossadegh, leader de l’opposition nationaliste hostile à un alignement sur les Etats-Unis, sort vainqueur des élections, Il est donc appelé par le souverain Reza Shah Pahlavi II comme Premier Ministre. Le Shah ne l’appelle pas de gaieté de cœur. Issu de l’ethnie « Qadjar » : le père de Mossadegh a longtemps été Ministre des Finances du souverain (Qadjar également) qui fut renversé en 1925 par Reza Shah 1er.Mossadegh fut donc un opposant de la première heure à la nouvelle « dynastie » des Pahlavi…

Mossadegh forme un gouvernement de personnalités acquises aux idées libérales occidentales. Mais ces personnalités sont en même temps de farouches nationalistes : ils aspirent à libérer leur pays de la tutelle occidentale. Parmi les ministres : Chapour Bakhtiar, par exemple, que nous avons vu plus haut.

Gardons bien à l’esprit que, en 1951, Staline est toujours vivant et que la planète est en pleine « guerre froide ». Qui n’est pas aux côtés de l’une des super-puissances est clairement désigné comme se rangeant dans l’autre camp. C’est binaire et regrettable mais c’est ainsi.

Or, Mossadegh n’a pas la faveur des Occidentaux. Ils le soupçonnent de tenter de faire basculer l’Iran dans le camp soviétique. Il est vrai que, à cette époque, l’URSS fait feu de tout bois pour entretenir l’agitation anti-coloniale et tenter de capter la sympathie des pays qui l’entourent (l’Inde, le Pakistan…) et que Mossadegh n’est pas insensible aux avances de la république soviétique, amie des opprimés et des prolétaires de tous les pays…

Pour Mossadegh, il est en tous les cas urgent de mettre un terme à la situation inique de privilèges dans laquelle la compagnie pétrolière « Anglo-Iranian Petroleum Company » exploite l’or noir iranien. L’essentiel des profits de la compagnie revient en effet aux Anglais tandis qu’une portion congrue est versée au gouvernement iranien (et est capté, en l’occurrence par le Shah et la clique au pouvoir). L’Anglo-Iranian apparaît donc, pour la population, comme l’incarnation de l’oppression capitaliste occidentale, spoliant sans vergogne les richesses nationales à son profit et à celui d’une minorité de puissants qui lui est inféodée. Cette collusion scandalise l’opinion qui, majoritairement, vit misérablement.

Mossadegh fait part de cette préoccupation aux Britanniques. Ceux-ci réagissent toutefois favorablement et manifestent leur bonne volonté : ils proposent de partager désormais les bénéfices à 50 / 50… Fair, isn’t it ?

Mais Mossadegh radicalise sa position : le pétrole appartient à l’Iran, après tout, non ? Pourquoi l’Angleterre toucherait-elle alors 50 % du produit de sa vente ? Mossadegh juge cette concession insuffisante et rejette la proposition anglaise. Shocking !

Au camouflet va même succéder une provocation encore plus grave. Le 1er mai 1951, sans préavis et avec une audace inédite (mais qui préfigure par exemple la « crise de Suez » de 1956, qu’un précédent BDJ évoqua) l’armée iranienne prend le contrôle des puits de pétrole. Les techniciens britanniques sont immédiatement expulsés. L’Angleterre fulmine évidemment devant cette nationalisation sauvage, ce coup de force inadmissible d’un pays sous-développé que l’on croyait jusque-là gentiment soumis.

Hélas pour eux, les Iraniens découvrent que contrôler les puits n’est pas suffisant. Car après avoir extrait le pétrole, il faut le transporter, pour l’exporter. Or, l’Iran n'a pas de flotte de navires pétroliers pour transporter l’or noir... Comment faire ? L’Iran sollicite alors l’aide étrangère : qui veut bien transporter notre pétrole ? C’est un véritable appel à la rébellion contre le contrôle jusque-là solidement établi des Anglo-américains sur l’or noir des pays du tiers-monde. Alarmé et furibond, le Royaume-Uni menace de saisir par la force les « bateaux pirates » qui transporteraient du « pétrole rouge » ! La tension internationale monte pendant que la contrebande s’organise.

1952

La situation empire encore à la suite d’un rapport d’experts français révélant les malversations du fonctionnement de l'Anglo-Iranian Company (corruption, dissimulation de recettes...) :Mossadegh rompt les relations diplomatiques avec Londres ! Les marchés se ferment alors au pétrole iranien. La crise économique qui s’ensuit se double d’une crise politique entre Mossadegh et le Shah. Car celui-ci subit la pression des Anglais et des Américains pour se débarrasser de ce premier ministre socialiste. Le Shah tergiverse tandis que l’armée s’agite. La menace d’un coup d’état par les militaires se précise : le Shah veut à tout prix l’éviter s’il veut conserver le pouvoir. C’est finalement Mossadegh qui démissionne en 1952.

Mais des insurrections éclatent : la population demande le rappel au gouvernement du seul homme qui a eu le courage de se dresser contre l’impérialisme occidental.

Au bout d’un mois, c’est chose faite. Le Shah s’incline. Cette fois, ce sont les Anglo-saxons qui sont furieux.

Plus que jamais, la situation est instable en Iran.

1953

En août 1953, un referendum est organisé pour soutenir Mossadegh. Celui-ci a réussi à rallier à sa cause les religieux qui font bloc avec les laïcs face au pouvoir du Shah, hésitant. Mossadegh entend alors dissoudre le « Majlis » (Parlement) pour obtenir une majorité démocratique lui permettant d’accélérer les réformes.

Cette fois, le Shah refuse ouvertement. Il tente d’arrêter Mossadegh qui se cache ! De nombreuses émeutes secouent alors à nouveau le pays pour soutenir le Premier Ministre. La situation est très confuse : devant les troubles, le Shah est même contraint de quitter le pays à la mi-août. Mais, avec l’aide des services secrets américains et anglais (opération « Ajax »), il revient quelques jours plus tard et, appuyé par l’armée, reprend le contrôle de la situation. La répression s’abat férocement sur les émeutiers. Le Shah fait enfin arrêter Mossadegh(celui-ci mourra en 1967) après avoir tenté, sans succès, de le tuer en bombardant son domicile ! L’ordre est rétabli par la force.

A ce stade, une conclusion temporaire s’impose.

Les nationalistes iraniens ont donc échoué dans leur tentative d’affranchir le pouvoir politique du pays du joug de l’impérialisme occidental. Les Etats-Unis et l’Angleterre, une fois de plus, se sont ingérés dans les affaires intérieures du pays et le Shah est désormais clairement désigné comme leur marionnette. Mais, de cet épisode, les Américains n’ont tiré aucune leçon : ils se sont contentés de jouer un camp contre l’autre et d’utiliser la force pour faire triompher leur « champion ».

Les Etats-Unis n’ont aucunement pris la mesure de la psychologie iranienne, des aspirations populaires profondes et encore moins compris les risques de manipulation que certains opposants font peser sur l’opinion, spécialement les religieux. Ils n’ont pas envisagé d’alternative au Shah. Ils n’ont aucunement soutenu les initiatives d’opposants religieux modérés ou de bourgeois laïcs. Ils se sont contentés de défendre leurs intérêts économiques et financiers à court terme et ont, avec leur optimisme aveugle habituel, misé sur les succès qu’apporteraient nécessairement au peuple iranien les bienfaits des réformes de modernisation occidentale du Shah.

Encouragé par ce soutien et soucieux de reconquérir une popularité bien écornée, Reza Shah renforce donc sa politique de modernisation du pays.

1957

Du côté de la vie sentimentale et conjugale du souverain, les choses sont également agitées et le monarque a des préoccupations concrètes. Dans la rubrique « people », signalons donc que, en 1957, toujours sans héritier après son second mariage, Reza répudie la princesse Soraya Esfandiary.

1959

Le temps de trouver une troisième candidate, il convole finalement en justes noces, pour la troisième fois, le 21 décembre 1959, avec Farah Diba, fille unique de Sohrab Diba, un officier de l’armée iranienne. Elle a alors 21 ans. Ils ont 19 ans d’écart. Elevée à l’européenne (elle a été éduquée dans une école française de Téhéran et a fait des études d’architecture à Paris), elle s’engagera en faveur de l’émancipation des femmes iraniennes (vaste programme !).

Avec Reza, elle aura 4 enfants : Reza Shah II (junior), Ali Reza et les princesses Leila et Farahnaz. Franchement, en matière de niaiseries, je vous gâte…

La rubrique « Magazine » vous a plu ? Alors revenons à nouveau à la politique, lors du prochain Billet Du Jour. Car après le blanc immaculé « jeune mariée », voici le noir « mollah ».

Nettement moins glamour.

A la fin des années 1950, confronté à la montée du communisme et à la désaffection des étudiants pour les études coraniques, le clergé chiite décide de contre-attaquer sur le terrain doctrinal et politique pour enrayer la chute des vocations (6 000 étudiants en 1918, moins de 2 000 en 1957).

C’est en 1959 en Irak que naît officiellement la première organisation chiite moderne : Al-Doua. Elle a pour fondement intellectuel un texte méconnu mais fondateur pour tous les mouvements islamistes ultérieurs : « Notre philosophie » de Mohamed Bakr el-Sadr. Ce texte élève une infranchissable muraille entre l’islam et les idéologies matérialistes, notamment le marxisme. Au terme de cet ouvrage, deux « fatwas » décrètent que : 1) le communisme est abominable et 2) que tout musulman qui y adhérerait serait excommunié. C’est clair, net et sans compromis.

Des organisations terroristes, les « Fedayins » (« hommes du sacrifice ») d’un dénommé Nawab Safavi commencent alors à assassiner des intellectuels anticléricaux et des ministres du gouvernement du Shah.

1963

A partir de 1960, Reza décide de moderniser l’agriculture iranienne en favorisant le regroupement des petites parcelles, jusque-là généralement exploitées individuellement et de façon archaïque. Le Shah veut créer de grandes exploitations mécanisées afin d’améliorer les rendements. Hélas, à court terme, cela a surtout pour conséquence de pousser les paysans à l’exode rural. Les populations paysannes vont s’entasser dans les banlieues des grandes villes dans des conditions de précarité qui les rendent évidemment réceptifs aux discours contestataires des opposants au régime.

Au plan social, le Shah avance à grands pas dans l‘occidentalisation forcée du pays. En 1963, les femmes obtiennent le droit de vote. Dans un pays islamique rigoureux, cela est vécu (surtout par les hommes) comme une atteinte intolérable aux traditions séculaires aussi bien que comme une vaste foutaise puisque la liberté d’expression, dans les faits, est inexistante.

Des émeutes, orchestrées par le clergé chiite, éclatent. En représailles, la police du Shah ravage le séminaire de l’Ayatollah Khomeyni à Qom en mars 1953. Elle tue au passage 12 de ses étudiants et en blesse une centaine. De nouvelles émeutes éclatent. La police du Shah ne fait pas dans la dentelle : plusieurs milliers de morts à la clé…

Mais trois mois plus tard, en juin 1953, haussant le ton, Khomeyni poursuit ses provocations dans un discours d’une audace inouïe. Il s’adresse au Shah : « Ecoute-moi, misérable pervers (…) arrête-toi et réfléchis un instant à ce que tu fais subir à ton pays ! Souviens-toi du sort de ton père ! » Le 5 juin 1963, excédée, la police du Shah arrête Khomeyni. Il promet alors de se tenir tranquille et est finalement libéré.

Promesse de mollah…

C’est de cette époque, les années 1960, que date la structuration de l’opposition politique au Shah. Et dans ce domaine, les religieux chiites vont être d’une redoutable efficacité. Cette opposition émerge autour de 3 tendances aux atouts inégaux.

- La bourgeoisie occidentalisée : intellectuels militants assoiffés de modernisme et musulmans modérés sont les fers de lance de l’agitation. Typiquement, ce sont Mehdi Bâzargân ou Chapour Bakthiar.

- Les communistes soutenus par l’URSS : ils sont actifs et déterminés mais de moins en moins nombreux. Leur cible politique préférée, les pauvres et les déshérités urbains, est davantage sensible à la propagande chiite, plus proche de ses traditions.

- Le clergé chiite constitue la troisième force d’opposition. C’est une force d’une nature très particulière à plusieurs titres. Il va, on l’a vu, d’abord se structurer et rayonner en dehors de l’Iran. A ce titre, son expérience favorisera ultérieurement l’émergence d’autres courants « islamistes » (Afghanistan, Egypte, Algérie, Tunisie, Turquie…) Sa robuste théorisation, ensuite, sera structurée sans aucune référence à un quelconque apport extérieur (démocratie, communisme-marxisme), voire en opposition frontale complète avec la culture occidentale. Ce mouvement, également, va mettre longtemps à émerger (une trentaine d’années). Il va résister, enfin, à toutes les tentatives de réduction ou de subversion opérées par le pouvoir répressif du Shah, pourquoi ?

Xavier Raufer, spécialiste de l’Islam, nous répond (1990) : « L’Islam chiite, traqué, martyrisé pendant un millénaire, n’a dû son salut qu’à la pratique systématique de la conspiration. Pour survivre à 10 ou 12 siècles d’invasions et de persécutions, les chiites ont mis au point une formidable batterie de techniques de restriction mentale et de dissimulation : la « Takiya » (« précaution »). Un exemple ? Voyons-en un en 1964…

1964

La politique d’allégeance ouverte aux Etats-Unis attise encore le mécontentement. Non seulement l’Iran achète massivement des armes aux Etats-Unis mais encore le Shah leur accorde, en 1964, le privilège exorbitant de l’« extraterritorialité ». Concrètement, 50 000 Américains installés en Iran (militaires, civils et leurs familles) échappent aux lois iraniennes pour ne relever que de… la justice américaine (normalement, ce type de privilège n’est réservé qu’au cercle étroit des diplomates).

Rompant l’accord de l’année précédente avec la police politique, l’Ayatollah Khomeyni dénonce alors violemment ces privilèges : il est expulsé du pays. Bon débarras ? Pas vraiment. Car Khomeyni finit par aboutir en Irak, à Nadjaf (l’un des lieux saints du Chiisme, nous l’avons vu) : le pouvoir irakien, arabe et à l’époque laïc (c’est le parti « Baas ») va curieusement l’aider : il voit en effet d’un bon œil toute opposition qui aurait pour effet d’affaiblir le voisin iranien...

D’Irak, Khomeyni va poursuivre inlassablement son travail d’agitation, exhortant sans répit le clergé chiite à s’opposer à toutes les réformes de modernisation de la société imposées par le Shah d’Iran.

Son travail de sape s’avère payant. Les réformes du Shah heurtant les mentalités et la manne pétrolières ne profitant aucunement au peuple, le Shah, au début des années 1970, est devenu impopulaire auprès d’une opinion publique qui ne retient que :

- la corruption du régime

- la pauvreté endémique

- la répression contre les opposants

- l’allégeance ouverte aux Etats-Unis.

L’activité de Khomeyni en Irak, cependant, se heurte à certaines difficultés. Car si le pouvoir (laïc) irakien est disposé à lui laisser saper le régime de son voisin iranien, il ne peut tolèrer que Khomeyni fasse des émules en Irak même, parmi les chiites locaux. La révolution islamique, pourquoi pas, mais chez les autres… Complaisant avec l’exilé chiite iranien, le régime irakien réprime férocement toute tentative de révolution islamique sur son propre sol.

« Férocement » : ça veut dire que, concrètement, on arrête les opposants et qu’on les pend. C’est clair, comme ça ?

Pendant ce temps, l’impératrice Farah continue de tenter d’améliorer la condition féminine iranienne en tenant un petit cénacle philosophique. Elle y convie certains religieux modérés et cultivés tel l’Ayatollah Motahari, un homme « érudit, effacé et à la prose fleurie » qui tient par ailleurs une rubrique pieuse dans un magazine féminin moderne vendu à Téhéran. Un homme sans histoire, ce poète.

Sauf que, à l’abri de la « Takiya » (précaution, dissimulation), Motahari est membre du « Conseil Révolutionnaire Islamique Secret ». En 1964, il condamne à mort et fait exécuter le ministre du Shah responsable de l’exil de l’Ayatollah Khomeyni, un an plus tôt… A tous les niveaux de la société, l’Iran est infiltré (pour ne pas dire infesté) par un clergé chiite qui conspire.

1967

Les femmes iraniennes obtiennent le droit de divorcer : une régression évidemment intolérable pour les religieux chiites.

1971

Tandis que la population est de plus en plus réfractaires aux réformes, le pouvoir politique du Shah est de plus en plus inféodé aux Etats-Unis. Le Shah est qualifié par le président Nixon de « gendarme du Golfe Persique ». En 1971, les troupes iraniennes occupent trois îlots du détroit d’Ormuz (le détroit qui sépare l’Iran de la péninsule arabique et donne accès aux gisements du sud de l’Irak) laissés vacants par les Britanniques. La même année, l’Iran envoie des troupes dans le sultanat d’Oman pour y mater une rébellion communiste. Et, pour parachever ce lien à l’évidence presque féodal avec l’impérialisme yankee , l’Iran expédie même un (modeste) escadron au Vietnam !

Reza II, décidément, accumule les maladresses, pour ne pas dire les absurdités. Et je suis poli. En 1971, il lui prend l’idée d’organiser des fêtes grandioses dans la ville de Persépolis. Le thème : célébrer le 2 500ème anniversaire de la monarchie perse ! Pour le peuple et le clergé chiite, cette référence à des racines pré-islamiques donne à la fête un caractère éminemment païen en plus de dilapider scandaleusement l’argent du pays. Un pays qui, à partir de 1973, est durement frappé par l’inflation, le chômage et les dysfonctionnement d’un urbanisme galopant et anarchique.

1973

Toujours exilé à Nadjaf (Irak), l’Ayatollah Khomeyni, ouvre un nouveau front. Il participe à la vigoureuse impulsion de l’agitation chiite au… Liban. Fils d’ayatollah de Qom (Iran) et élève des séminaires de Khomeyni à Nadjaf, un dénommé Moussa el-Sadr (cousin de Mohammed el-Sadr, fondateur du mouvement chiite Al-Doua, que nous avons vu précédemment) va aller fonder là-bas en 1973 le Mouvement des Déshérités pour y encadrer les masses chiites. Le Liban, havre de paix jusqu’à la fin des années 1960, est en effet déstabilisé par l’afflux des Palestiniens chassés d’Israël : un terreau idéal pour la révolution islamique.

Installé au Liban, Moussa el-Sadr va réaliser les travaux d’impression destinées à la propagande religieuse en Iran et organiser la contrebande d’armes à destination de Téhéran via la Syrie. Surtout, il va utiliser les camps du mouvement « Fatah » de Yasser Arafat pourentraîner et former des fedayins qui seront, quelques années plus tard, les cadres des… « Gardiens de la Révolution Islamique » iranienne.

Or, l’année 1974 va marquer un tournant pour le Shah d’Iran.

En 1974, en effet, deux médecins français sont appelés à la cour pour examiner le Shah. Leur diagnostic est le suivant : le souverain souffre d’une « macroglobulémie de Waldenstein ». En clair : une leucémie (un cancer, quoi) lymphatique.

Reza II, dès 1974, se sait alors condamné. Il tente d’introduire progressivement dans le débat public la perspective de sa mort et de préparer sa succession. Mais en 1974, son fils (également appelé Reza), n’a que 13 ans : il ne peut monter sur le trône qu’à l’âge de 17.

Le temps presse désormais le Shah d’Iran qui durcit la répression (arrestations, tortures, exécutions…) à l’encontre de ses opposants, qu’ils soient religieux, socialistes ou libéraux.

Parallèlement, c’est à partir de 1974 que l’Iran s’engage dans la recherche nucléaire afin d’entrer en possession de l’arme atomique. Il faut dire que son puissant voisin, l’Inde a, contre toute attente, annoncé qu’elle possédait la bombe A le 16 mai 1974. La recherche de l’arme atomique n’est donc pas une préoccupation spécifique du régime des ayatollahs mais une préoccupation historique de l’Iran qui découle de sa stratégie géopolitique dans la région, bref un projet impulsé par le Shah et relayé par ses successeurs.

1975

Face à la montée des mécontentements, Reza II renforce encore son pouvoir absolu. En 1975, il abolit le bipartisme (même si la démocratie était truquée, dans les faits) au profit d’un parti unique (« Rasthakiz », le « Parti du Renouveau »). La police politique (la redoutable « SAVAK ») traque les opposants au régime de façon impitoyable. Ce n’est pas tout. Dans la foulée de l’idéologie qui avait présidé aux fêtes de Persépolis (1971), on abolit, en 1975, le calendrier islamique jusque-là en vigueur. A ce calendrier (qui débutait à partir del'émigration du prophète Mahomet de La Mecque à Médine, soit le 24 septembre 632 de l’ère chrétienne) on substitue un comput inventé de toutes pièces et remontant à l’empereur Cyrus le Grand (mort en 530 av. JC) !

1976

Dans ce contexte, l’élection du démocrate Jimmy Carter à la présidence des États-Unis en novembre 1976 marque un infléchissement majeur de la politique iranienne américaine. Le 39ème président des Etats-Unis est issu de rangs politiques davantage portés aux états d’âmes et volontiers moralisateurs. D’emblée, il entend durcir la position américaine (jusque-là particulièrement complaisante) vis-à-vis de la dictature iranienne. Carter déplore ouvertement le manquement aux droits de l’homme (dont les Américains ont toujours été très soucieux) du régime iranien. Ca n’arrange pas les affaires du Shah, évidemment.

1977

Mais cela arrange les affaires de ses opposants. Sous la pression américaine, les délégations de la Croix-Rouge peuvent désormais visiter les prisons : les tortures et les « régimes spéciaux » reculent de ce fait nettement. L’opposition s’enhardit : en octobre 1977, des soirées poétiques spontanées sont suivies par une foule d’intellectuels enthousiastes à l’Institut Goethe de Téhéran.

Un mois plus tard, en voyage à Washington, le Shah se fait siffler et chahuter par une foule d’opposants iraniens venus de toute l’Amérique du Nord. Les fumées lacrymogènes utilisées pour les disperser perturbent même la cérémonie. (ci-dessous).

A Téhéran, des attentats commencent à se commettre dans les quartiers populaires à l’encontre de banques et de cinémas, symboles évidents de la corruption économique et morale importée de l’occident.

Affaiblir le souverain en exercice n’est pas forcément la meilleure solution. Mais comment faire évoluer la situation quand on n’a pas d’opposants de rechange avec lesquels on aurait noué des contacts ? C’est là toute les limites (pour rester poli) de la politique américaine en Iran et de son soutien à sens unique en faveur d’un régime despotique corrompu et impopulaire.

Alors, pour la saint-Sylvestre 1977, le 31 décembre, Jimmy Carter décide de rendre visite au shah d’Iran, chez lui, histoire de lui remonter le moral mais aussi de tempérer ses discours un peu virulents du début de son élection. Il l’affirme : « L’Iran est un îlot de stabilité dans une des régions les plus troublées du monde (…). La cause des droits de l’homme est l’une de celles que partagent profondément (…) les dirigeants des deux pays ». Chacune des propositions, évidemment, est honteusement inexacte. Puis, à la télévision, devant un public iranien médusé et scandalisé le Shah (musulman)... lève sa coupe de champagne pour boire en compagnie du président américain ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, surtout en présence de musulmans traditionalistes… La coupe, pourtant, ne contient que du jus d’orange. Qu’importe, le symbole est là. Catastrophique, évidemment

1978

Le 7 janvier 1978, le quotidien du soir « Ettelâ’ât », aux ordres du pouvoir publie un article infamant contre l’ayatollah Khomeyni. Quoique celui-ci soit toujours en exil en Irak, cette attaque entraîne une importante manifestation de religieux à Qom. La répression est violente, mais l’enterrement des morts est l’occasion de nouvelles manifestations contre le régime. Le cycle manifestations / répressions s’engage.

Si 1978 va être une année cruciale dans l’histoire de l’Iran moderne, les évènements du début de l’année vont constituer un tournant pour l’opposition chiite, restée jusque-là dans l’ombre.

Jimmy Carter toasting with the Shah

Les communistes du parti Toudeh (« Tuda » : la masse) ne sont en effet plus constitués que par une poignée d’intellectuels sans aucune assise populaire. Certains sont exilés à l’étranger et leur soutien par Moscou provoque la méfiance de la population. D’autres se complaisent dans une agitation sans effet de groupuscules gauchistes, maoïstes, trotskistes , etc…

Les « Moudjahidin » (« combattants de la foi ») du Peuple, une organisation qui existe depuis les années 60, développent sans succès une philosophie au croisement du marxiste et de l’islam qui ne réussit à convaincre personne : ils sont peu nombreux et sans audience.

Les seuls leaders de l’opposition connus par la population sont Chapour Bakhtiar (qui incarne la bourgeoisie laïque) et Mehdi Bâzârgan (qui incarne un islam modéré et moderniste).

C’est pourtant le clergé chiite qui va récupérer la contestation à son profit et prendre le leadership du mouvement. C’est en effet dans le cadre de cérémonies religieuses, fortement symboliques, que s’exprime le mieux les protestations. Les mollahs y exercent de fortes pressions individuelles sur les soldats chargés du maintien de l’ordre, dont la vigueur de la répression se relâche alors.

Dans ce contexte très troublé, le Shah va pratiquer malgré lui une « politique de la chaise vide » et, loin de susciter l’inquiétude, cette absence va ouvrir la porte à tous les espoirs de changement. En juin 1978, en effet, la santé du Shah se dégrade brutalement. Affaibli, il annule pour la première fois un voyage à l’étranger et se retire en convalescence plusieurs semaines au nord du pays, au bord de la mer Caspienne. L’absence de bulletin de santé accroît l’instabilité d’un pays secoué par des manifestations à répétition.

Si le mois de ramadan (qui tombe cette année-là en août-septembre) offre l’occasion de multiplier les rassemblements, les revendications conservent encore un caractère unitaire. Jusque-là, le clergé chiite ne développe aucune revendication spécifique : il reprend les revendications classiques des « libéraux » laïcs : liberté de la presse, élections, libération des prisonniers politiques… Certes, on réclame l’application stricte de la constitution de 1907 où les « Ulémas » (dignitaires religieux) avaient juridiquement un droit de veto sur les décisions du Parlement (ce qui n’avait jamais été respecté). Mais on n’envisage pas encore la destitution du Shah ni même le renversement de la monarchie. On réclame juste des réformes.

Le 27 août 1978, le Shah tente une réforme tardive avec la nomination d’un nouveau premier ministre (Ja’far Sharif-Emâmi) qui fait de nombreuses promesses : moralisation de la vie publique, démocratisation politique, lutte contre la corruption. Il est trop tard. Personne n’y croit. Les manifestations continuent.

Le cycle de la violence s’enclenche de façon irréversible. La loi martiale est alors proclamée dans plusieurs villes de province (Ispahan, Tabriz) puis à Téhéran à partir du vendredi 8 septembre. Le jour même une énorme manifestation contre le pouvoir a lieu : les affrontements sont violents et laissent plusieurs centaines de morts dans les rues de la capitale. Un slogan est maintenant récurrent : le retour de l’ayatollah Khomeyni, injustement exilé.

En octobre 1978, les opposants dégainent alors une autre arme : la grève. En quelques semaines, celle-ci va gagner l’ensemble du pays : fermetures des bazars, secteurs administratifs, presse puis secteur pétrolier. L’économie est désorganisée, les flux financiers sont taris, les investissements sont gelés. Les pénuries s’étendent : essence, gaz et kérosène domestique. Les rationnements provoquent des files d’attente durant lesquelles on se passe des tracts d’opposition. Les mosquées servent de lieux d’entraide pour les produits de première nécessité.

En Irak, on commence à trouver Khomeyni encombrant. Début octobre, il en est expulsé. Mais le Koweït, pas fou, refuse de l’accueillir et c’est finalement … la France qui accepte d’héberger le mollah. Il y atterrit le 6 octobre 1978.

Il faut dire qu’en France, comme ailleurs, l’on n’a rien compris à la menace islamique qui va bientôt supplanter la dictature du Shah. Avec un angélisme qui confine à la stupidité la plus obtuse, l’on ne voit dans le « guide spirituel » de Neauphle-le-Château (c’est là où il va résider) qu’un « nouveau Ghandi », comme le surnomme l’intellectuel Michel Foucault ! Et si, désormais le plus célèbre opposant au régime iranien appelle sur toutes les ondes à la « révolution islamique », on ne voit là qu’une spiritualité bienvenue après des décennies de matérialisme yankee au pays des Perses…

L’exil français donne aux exhortations de Khomeyni une résonance internationalejusque-là encore inconnue. Il apparaît sur toutes les télévisions occidentales. Ses messages parviennent en Iran via la BBC (qui émet là-bas en langue perse) où dans les valises d’Iraniens qui reviennent à Téhéran chargés de cassettes audio. Dans la capitale, une véritable guérilla urbaine a lieu avec les forces de l’ordre.

Le Shah tente d’apaiser la situation par un geste de bonne volonté. Le 5 novembre 1978, il libère des prisonniers politiques, dont deux ayatollahs proches de Khomeyni. Au moment où la tension est à son comble, la mesure est pour le moins inopportune. Car loin de se calmer, les esprits, au contraire, s’échauffent et voient dans cette concession inattendue un aveu de faiblesse. Peut-être sous l’effet d’une provocation (selon certains, mais l’on n’en voit guère la finalité), des débits de boissons, cinémas et banques sont incendiés. Le Shah apparaît, le soir même, à la télévision : « J’ai entendu le message de votre révolution ». Il nomme un nouveau Premier Ministre.

Décembre 1978 : à Téhéran, la tension est à son comble. Malgré les tentatives d’apaisement du souverain, les manifestations redoublent, prennent de l’ampleur et, début décembre, les slogans réclament maintenant, c’est nouveau, le… départ pur et simple du Shah. Une dernière manœuvre politique peut-elle permettre à celui-ci de conserver son trône ?

Les conseillers américains le pressent de nommer rapidement (encore !) un nouveau Premier Ministre, choisi parmi des personnalités nationalistes, mais non religieuses, et bien en vue dans l’opinion publique (ce serait le troisième changement en 4 mois). Celui-ci procéderait alors à des réformes drastiques et immédiates en matière politique (libéralisation et réintroduction des « Ulémas », les dignitaires religieux, dans les institutions, démocratisation) et mettrait ostensiblement à l’écart des personnalités particulièrement corrompues dont certaines se trouvent au sein même de la famille impériale.

Autant qu’une sorte de monarchie parlementaire, ce serait dans les faits une forme d’abdication qui ne dirait pas son nom. Ce serait surtout une solution de compromis qui éviterait d’effrayer l’armée dont certains hauts cadres, maintenant, n’hésitent pas à envisager un coup d’état pur et simple afin de ramener l’ordre, fût-ce au prix d’un bain de sang.

La pilule est difficile à avaler pour un monarque qui gouverne de façon absolue sans rendre compte à quiconque depuis 20 ans.

1979

Reza Shah accepte finalement. Le 6 janvier 1979, il nomme, en tant que premier Ministre, Chapour Bakhtiar (voir épisode 2) : un ancien collaborateur de Mossadegh, autrefois lui-même emprisonné, connu du grand public, un authentique opposant, quoi.

Bakhtiar prend immédiatement des mesures spectaculaires comme, par exemple, la dissolution de la terrible SAVAK (la police politique personnelle du Shah). Il obtient même quele Shah, officiellement pour raison de santé, quitte le pays. Celui-ci s’envole le 16 janvier 1979 pour les Etats-Unis.

Mais après le Shah, qui ? (Ci-contre la couverture de Paris-Match de cette semaine-là où, par ailleurs, il est savoureux de noter que, déjà, la France s’interroge sur ses voyous de banlieues, les « casseurs » : une question à laquelle elle ne semble toujours pas avoir répondu depuis 25 ans…)

Chapour Bakhtiar, choisi pour être Premier Ministre, est sans doute taillé pour effectuer la transition démocratique en Iran. A la fois authentiquement perse (il est issu d’une famille de nomades) mais européanisé (rappelons qu’il a épousé une française), militant politique courageux (il fut un résistant anti-nazi à Paris et, en Iran, fut jeté en prison par le Shah), il porte les espoirs de l’apaisement et du maintien des liens entre l’Iran et l’occident. Du point de vue occidental, Chapour Bakhtiar est à l’évidence le candidat idéal.

Mais du point de vue oriental, c’est loin d’être le cas. Les mollahs chiites ont préparé depuis près de quarante ans l’avènement d’une théocratie islamique, ils sont près de l’obtenir, leurs troupes sont dans la rue, l’opinion publique est bien chauffée, il n’est pas question pour eux de se faire coiffer sur le poteau par le représentant d’une bourgeoisie laïque inféodée à cet occident qu’ils détestent.

Bakhtiar ne peut, dans les faits, rien entreprendre. Les grèves paralysent toujours le pays, secoué de troubles et de manifestation. Face à lui, en excitant la population, les religieux disposent d’un pouvoir de nuisance qui montre à Bakhtiar les limites de sa légitimité. Ce n’est pas lui qu’on attend. Mais qui ?

Le 1er février 1979, l’ayatollah Khomeyni rentre à Téhéran par un vol spécial d’Air France. Après des siècles d’oppression et de corruption, une foule immense, en liesse, l’acclame comme « Imam » (dans le texte « امام » c’est-à-dire « le guide, celui qui est devant » et qui dirige spirituellement et politiquement, comme le fit autrefois Ali, la communauté des croyants chiites).

Dans leur optimiste béat, les Américains avaient imaginé un scénario de coopération entre Chapour Bakhtiar et les religieux, en vue de former un gouvernement modéré rassemblant des personnalités d’horizon divers et destiné à rassembler la population. Les généraux ont donc reçu la consigne de ne pas s’opposer au nouveau gouvernement et de « tenir » leurs troupes. Pas de répression, pas de mutinerie, pas de vague. Un scénario plausible et réaliste. Oui. Mais s’il avait été mis en œuvre dix ans plus tôt. Aujourd’hui, en février 1979, il est trop tard. Il est trop tard depuis longtemps.

Les Américains, une fois de plus, n’ont pas compris : les islamistes qui veulent renverser le shah ne peuvent se satisfaire d’une nouvelle tutelle américaine.

Le retour de Khomeyni déclenche un raz-de-marée populaire qui balaie tous les plans prévus. Les casernes se mutinent contre les officiers. Chapour Bakhtiar prend la fuite. Est-ce le chaos ? Non. Un pouvoir tient habilement les rênes de la situation qui bascule maintenant.

Le 11 février 1979, Radio Téhéran annonce triomphalement : « Ici la voix de la révolution islamique ! ». C’est dorénavant Khomeyni, depuis son fief de Qom, qui est devenu l’Imam, le chef temporel et spirituel. Il nomme un nouveau Premier Ministre : Mehdi Bâzargân, un musulman pieux et ouvert à la modernité, lui aussi authentique opposant au Shah.

Cette nomination, dans un premier temps, rassure. Pas pour longtemps car, tandis que le pays semble basculer dans le chaos (développement de milices de quartier autoproclamées et incontrôlables, entrée en rébellion du Kurdistan et du Turkménistan), les religieux entament des attaques contre Bâzargân,jugé complaisant vis-à-vis des Etats-Unis. A l’évidence,Khomeyni attise l’instabilité plus qu’il ne l’apaise.

Le 5 novembre 1979, les « Etudiants musulmans qui suivent la ligne de l’Imam » franchissent les grilles de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran. Alors que le pouvoir politique les laisse faire (et donc les encourage tacitement), des manifestations anti-américaines se déchaînent. Les « étudiants » prennent une cinquantaine de diplomates en otages. Ils saisissent des centaines de documents que, pendant 444 jours, ils vont distiller. Cette publication savamment orchestrée permet de discréditer les libéraux et bien sûr Bâzargân, désormais taxé d’être un faux révolutionnaire en plus d’être un mauvais musulman partisan du compromis avec les puissances de l’occident impie.

Car, dans la tradition islamique, la séparation du religieux et du politique est impensable. Le gouvernement de Bâzargân, ainsi, est rapidement « démissionné » et son chef quitte le pays. Ses idées modérées et laïques, sa tenue (les ministres portent vestons et cravates, à l’occidentale) entrent évidemment en contradiction directe avec les leçons de Khomeyni, professées depuis plus de 20 ans et qui prônent le « velâyat-e faqih » (« gouvernement du juriste-théologien »). Dans ce système constitutionnel, la démocratie n’est pas un objectif, il s’agit juste d’un support technique pour permettre aux croyants d’être gouvernés par le plus apte d’entre eux et, naturellement, exclusivement selon les préceptes coraniques.

C’est le système de gouvernement actuel de l’Iran, encore en 2006…

La voie est donc libre pour la cléricalisation du régime. La révolution iranienne va arriver à son terme dans les 18 mois suivants.

Le 26 janvier 1980, Bani-Sadr sort vainqueur des élections et est élu premier Président de la République Islamique. Mais il entre rapidement en conflit avec Khomeyni et le clergé chiite radical. Car celui-ci poursuit son agitation, nullement décidé à laisser le laïc Bani Sadr, représentant de la bourgeoisie iranienne occidentalisée, tenter de normaliser les relations internationales de l’Iran. Khomeyni, c’est la stratégie de la rupture jusqu’au bout.

En Irak, le pouvoir de Saddam Hussein voit avec inquiétude les progrès de la révolution islamique chez son voisin iranien. D’autant plus que Khomeyni tente, depuis l’Iran, de soulever les chiites irakiens (60 % de la population). Hélas pour ces derniers, cette catégorie de la population ne dispose d’aucun relais dans l’armée, ni dans l’administration ni dans l’appareil politique, exclusivement sunnite, comme Saddam Hussein. Le pouvoir irakien opère alors des rafles brutales : des dizaines de milliers de familles chiites sont jetées dans des camions et, au mieux, reconduites à la frontière avec l’Iran. Le 9 avril 1980, Saddam fait exécuter l’imam Mohamed Bakr el-Sadr, nommé par Khomeyni comme son représentant en Irak ainsi que sa sœur Amina.

Pas de détail.

En Iran, les religieux étendent leur pouvoir tandis que Khomeyni, victime d’un infarctus en 1980, se retire de la vie politique : retour aux traditions les plus coercitives pour les femmes, restauration de la propriété privée pour tous ceux spoliés par les réformes agraires du Shah…

En juin 1981, Bani Sadr est définitivement écarté du pouvoir par les religieux. Il est démis d’office et va s’exiler. La révolution islamique triomphe. Elle est prête à se lancer à la conquête du monde ?

Oui mais, hélas pour elle, le 22 septembre 1980, c’est le début de la guerre entre l’Iran et l’Irak. Huit années de ce conflit meurtrier vont aboutir à 1,2 million de morts dont 300 000 iraniens.

Pour tous le monde (sauf pour les tués, tels ces enfants que le régime chiite envoie à la mort), le conflit est le bienvenu : il permet de porter un coup d’arrêt à l’expansion de la révolution islamique grâce à une propagande qui permet de dresser les Arabes contre l’« impérialisme perse » (on est toujours l’impérialiste de quelqu’un). Il offre à l’occident un héros, le laïc Saddam Hussein (ci-dessus) , dictateur sanguinaire auquel on pardonne tout et que l’on va soutenir sans état d’âme durant 10 ans.

L’Iran, lui, se stabilise enfin. Il offre à l’occident effaré, dans les années qui suivent, le spectacle d’une société désormais étroitement soumise à la loi islamique la plus rigoureuse et où oppression, emprisonnements, tortures, lapidations de femmes et pendaisons expéditives (ci-contre, et je vous ai évité des images de lapidation) sont désormais courantes. En Iran, les femmes ne peuvent plus divorcer ni même ester (c’est-à-dire « témoigner ») en justice. Comparée à ce qui se fait en Iran, l’archaïque Arabie Saoudite fait figure de terre de libéralisme avancé : en matière de droit de la preuve et donc devant un tribunal, le témoignage d’une femme y vaut en effet royalement 50 % de celui d’un homme !... Un privilège exorbitant.

Pour nos nations développées et laïcisées, l’Iran apparaît comme un pays qui a choisi un retour délibéré à un obscurantisme incompréhensible. Pourquoi ? Le sociologue Yann Richard, grand spécialiste de l’Iran où il a vécu durant les dernières années du Shah et l’établissement du régime islamique, nous répond sur ce point.

« Ce que les Islamistes refusent dans l’Occident, c’est l’oubli de la dimension divine, la volonté de régir les sociétés humaines par des lois rationnelles, non tirées de la Révélation. Mais ils ne rejettent pas l’idée de progrès et de développement social. Ainsi, pour libérer les peuples de l’esclavage, les meilleures armes doivent être employées et, si ces armes sont des techniques industrielles ou agricoles, si elles permettent de faire une guerre économique, culturelle ou militaire aux ennemis de l’Islam, toute acquisition de la modernité est licite. Non pas que l’Islam soit uniquement tourné vers la guerre. Il recherche aussi la science et les connaissances pour mieux dominer et habiter le monde » (1993).

Nous y voilà. Nous plongeons maintenant en plein cœur de l’actualité la plus brûlante de 2006 car dans ce pays qui nous semble arriéré (à tort), on est maintenant prêt de réussir à fabriquer une bombe atomique, bref, à se doter de la technologie nucléaire à des fins militaires.

Les Iraniens ont la volonté d’affirmer une identité spécifique

Les Iraniens entendent donc désormais faire jeu égal avec l’Occident qui a, historiquement, toujours adopté un comportement impérialiste à son égard. L’Iran a une revanche à prendre : cette dimension psychologique est capitale pour comprendre les efforts nucléaires actuels du pays. Les humiliations séculaires (sunnites, turcs, anglais, américains) ont durablement marqué la conscience collective d’un peuple qui, en fait, n’a conquis savéritable indépendance que depuis moins de 20 ans seulement… C’est à cette aune qu’il faut mesurer l’indomptable nationalisme dont l’Iran fait preuve aujourd’hui en matière nucléaire.

Rappelons que cette ambition nucléaire date du Shah et qu’elle a été patiemment poursuivie par la dictature des mollahs : l’Iran est un pays où l’on a de la suite dans les idées. Les Pakistanais ont récemment reconnu avoir été approchés par deux fois (1988 et 1990) par l’Iran pour une aide en matière nucléaire. Tout musulman qu’il est, le Pakistan a nettement refusé à chaque fois, et l’a fait savoir...

Aujourd’hui, la nécessité même, pour l’Iran de se doter de l’arme nucléaire y fait l’objet d’un véritable consensus parmi les diverses tendances au pouvoir. Ce consensus est renforcé par une campagne de propagande intense et permanente auprès de la population. S’adressant au peuple, le Président de la République Mahmoud Ahmadinejad a ainsi déclaré le 8 juin 2006 : « (…) J'annonce que la nation iranienne ne tiendra jamais de négociations avec quiconque sur ses droits manifestes » et a ajouté que les Occidentaux avaient « été vaincus par votre résistance et votre solidarité et (ont) été forcés de reconnaître votre dignité et votre grandeur ».

Quel réponse à l’Iran des mollahs ? Une action militaire préventive ? Peu probable…

Afin se prémunir de frappes ciblées éventuelles opérées par les infâmes impérialistes enjuivés, l’Iran a disséminé ses sites à divers endroits : une action armée, dans ces conditions, paraît difficile à envisager tant, d’une part :

- son efficacité semble très incertaine (les sites industriels iraniens sont dispersés, souvent enterrés et, surtout, pas connus de façon exhaustive)

- ses conséquences seraient incontrôlables au plan des relations internationales

Elle n’est toutefois pas formellement exclue

Des sanctions économiques ? Difficiles à mettre en oeuvre…

L’Iran est déjà sous embargo en matière d’armes conventionnelles depuis près de vingt ans. Qui s’en est aperçu ? Rien d’étonnant dans ces conditions, que des mesures économiques de rétorsion ne fassent pas peur à une puissance pétrolière qui détient, rappelons-le, 11,1 % des réserves et assure 14 % de la production de pétrole au plan mondial. Les résistances a employer la force, même économique, à l’égard de l’Iran sont tenaces. Le traditionnel allié russe fait pour l’instant de l’obstruction au Conseil de Sécurité de l’ONU. Quant à la Chine, elle temporise vis-à-vis de ce fournisseur d’or noir qui assure près de 13 % de ses approvisionnements.

L’Iran n’hésite donc pas à brandir la menace de la fermeture du robinet pétrolier et le ministre du Pétrole, Kazem Vaziri-Hamaneh a ainsi déclaré le 25 juin 2006 (le BDJ se tient à la pointe de l’actualité) : « Si les intérêts du pays sont attaqués, nous utiliserons toutes nos capacités (pour répondre) et le pétrole est l'une d'elles », « en cas de sanctions contre le secteur pétrolier de l'Iran (...), le prix du pétrole bondira à au moins cent dollars le baril ! ».

Cette menace, toutefois, n’est pas si aisée à mettre en œuvre… D’abord parce que, en la mettant à exécution, l’Iran se priverait lui-même de sa principale source de revenus. Ensuite parce que, ce faisant, l’Iran n’aurait aucunement la possibilité de provoquer la pénurie et, au contraire, risquerait de voir d’autres membres de l’OPEP augmenter leur production pour prendre la place iranienne, désormais vacante… Le pétrole est donc une arme à double tranchant qui ne peut être maniée que par des mains expertes.

Les « négociations » ? Un trompe-l’œil…

Rappelons que, après moult tractations, l’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont (enfin) présenté à l’Iran le 6 juin 2006 une offre comportant des mesures incitatives, notamment d'ordre économique, mais qui est liée à la condition préalable d'une suspension de l'enrichissement.

Sans surprise, Téhéran a clairement rejeté cette condition et l’a encore rappelé le 25 juin 2006 par la voix du porte-parole de la diplomatie iranienne Hamid Reza Assefi : « La question de la suspension de l'enrichissement est un pas en arrière, nous pensons que l'Europe devrait négocier sans condition préalable ».

Les soi-disant « négociations » internationales pour obliger l’Iran à renoncer à ce programme militaire ont-elles des chances de succès ? Clairement : non. L’Iran s’est engagé dans de longs palabres, ponctués de pseudo-ouvertures qui ne trompent personne et dont la finalité ne laisse plus de doute : il s’agit évidemment pour lui de gagner du temps pour pratiquer la politique du fait accompli en ayant, après avoir enrichi suffisamment d’uranium, réussi à fabriquer sa première bombe A.

L’équilibre après le déséquilibre…

Dans ces conditions, la maîtrise, sous peu, du feu nucléaire par l’Iran apparaît plausible, probable et certainement même inéluctable. Aucune sanction civile, commerciale ne dissuadera à long terme le pays de tenter d’y parvenir. Aucune option technique ou militaire ne semble en mesure de l’en empêcher. Pour la CIA (remarquablement informée, on le sait, sur les questions d’armes de destruction massive…), cela pourrait être chose faite d’ici 2014. Pour les Britanniques, c’est 2010. Pour le Mossad (les services secrets israéliens, les seuls à avoir averti, dans les années 1970, de l’imminence d’une révolution islamique en Iran) cela pourrait arriver d’ici 2009.

Sans doute faut-il entraver le plus possible les projets atomiques de l’Iran. Mais il ne faut pas exagérer la portée d’un éventuel succès. Il est en effet plus que probable que l’Iran, une fois armé à son tour, réagira comme ses voisins immédiats (Pakistan, Inde, Israël) : il découvrira avec pragmatisme que posséder la technologie nucléaire n’est d’abord pas suffisante, encore faut-il disposer de suffisamment d’uranium pour se constituer un armement réellement dissuasif. Ce n’est pas tout car, entre disposer de l’armement et être capable de fabriquer des missiles balistiques longue portée, il y a encore un écart technologique à franchir. Et puis, une fois les rampes de missiles pointés, user d’un tel armement serait, vu les forces en présence, objectivement suicidaire... L’on devrait donc aboutir progressivement à l’instauration d’un « équilibre de la terreur » local : celui sous lequel l’Occident et le Bloc de l’Est vécurent (pas trop mal finalement) durant une cinquantaine d’années : une situation dans laquelle se trouvent également le Pakistan et l’Inde, toutes deux puissances nucléaires récentes, rappelons-le. On se toise, on se menace, on s’arme, on s’invective, on se prépare, on simule des ripostes (pas des attaques !) mais jamais, au grand jamais, on n’appuie finalement sur la gâchette…

Pas fou, quand même…

Certes, les attaques verbales répétées du président Ahmadinejad contre Israël, ne sont pas faites pour rassurer, loin de là. Mais il faut toutefois, dans cette rhétorique agressive, mesurer la part de politique interne qui y est contenue. Ainsi que le dit François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran (jusqu’à 2005), Ahmadinejad, désormais Président de la République, a été élu sur le thème (résumons), de la « fracture sociale » (encore un !…). Il a prétendu incarner en quelque sorte l’Iran d’ « en-bas » face à une « nomenklatura » représentée par l’Ayatollah Khatami, critiqué comme un mollah embourgeoisé et oublieux des préceptes (populistes) de l’Imam Khomeyni… Il a remporté cette élection avec 65 % des suffrages. Cette posture politique est probablement à l’origine des discours musclés actuels d’Ahmadinejad vis-à-vis d’Israël ainsi que de sa négation de l’Holocauste juif : deux traits caractéristiques des discours de Khomeyni (qui s’en souvient ?) (Ci-dessus, une intervention du sympathique susnommé lors d’un meeting de joyeux drilles intitulé sobrement « Le monde sans sionisme »).

Du reste, on pourra observer que, sur ce dernier point, Ahmadinejad a récemment étéouvertement contredit par le « guide de la Révolution », Ali Khameinei, lequel a au contraire affirmé qu’il fallait « regretter l’assassinat de chaque juif »…

Pourquoi une telle schizophrénie au niveau gouvernemental iranien ?

Là encore, François Nicoullaud nous éclaire de nouveau : « Le président (Ahmadinejad) est un peu , vis-à-vis du Guide de la révolution (Khamenei) dans la position du Premier ministre français par rapport au Chef de l’Etat. La république islamique (est organisée) avec un noyau central dissimulé : pour être fort, le pouvoir doit être caché, même s’il s’incarne dans des ministres et un appareil d’état visible. A l’intérieur des différents cercles concentriques du système, Ali Khamenei exerce un pouvoir direct, en dehors de tout contrôle du gouvernement, sur les « pasdarans » (« gardiens de la révolution »), un corps d’élite politico-militaire (une sorte de milice), sur la télévision et sur la hiérarchie judiciaire. Les décisions, pour autant, se prennent souvent par consensus, après de longues consultations entre les diverses instances (décembre 2005) ».

Tout l’art de la dissimulation persane et chiite s’exprime donc aujourd’hui encore dans les faux atermoiements des dirigeants et dans les apparentes contradictions des gouvernants. En Iran, le pouvoir réel (comme les sites nucléaires) n’est donc pas là où on croit le voir.

Dans l’Iran de 2006, pourtant, la contestation n’est pas absente. En témoigne cette manifestation (toute récente) dans les rues de Téhéran, le 12 juin 2006, contre les discriminations envers les femmes et au terme de laquelle la police a interpellé 70 personnes dont 42 femmes… La liberté, quand elle existe, est étroitement ligotée. C’est donc probablement par une démocratisation rampante menant vers un changement de régime occidentalisé que le problème iranien sera le plus sûrement résolu. Mais l’on se doute que, contre ce processus, les résistances seront acharnées.

Alors, face à la pression et pour sa survie, le fondamentalisme islamique cherche à poursuivre son expansion. Si la révolution islamique iranienne n’a pas (hormis le Hezbollah libanais) réussi à s’imposer en dehors de ses frontières (partiellement en raison de sa spécificité perse et chiite) son principe même (la ré-islamisation d’une société jusque-là ouvert sur l’occidentalisation) a ouvert la voie et donné des idées par les fondamentalistes islamiques, arabes et sunnites cette fois pour d’autres formes de conquêtes du pouvoir. La menace est ailleurs…

Ses actions terroristes ou miliaires, toujours menaçantes, semblent certes marquer le pas : ceux que l’on appelle les « islamistes » subissent une pression équivalente à celles qu’ils font subir. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Egypte, en Syrie, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, au Pakistan, la répression s’exerce férocement à leur encontre (et pour des raisons différentes à chaque fois). Elle est cependant loin d’en avoir fini avec les islamistes et ceux-ci ne manquent pas d’organiser sporadiquement des actions violentes (attentats au Maroc et en Egypte contre des touristes, en Arabie contre le gouvernement). Il faut en outre, a contrario, noter les succès remportés en Irak où la chute de la dictature laïque de Saddam Hussein a ouvert la porte aux revendications fondamentalistes qui entretiennent les violences quotidiennes. Il faut aussi remarquer le succès que semblent en train de remporter les dirigeants des « tribunaux islamiques » somaliens qui, depuis deux mois, ne cessent de gagner des territoires pour progresser vers le nord du pays et la frontière avec l’Ethiopie. L’objectif qu’ils s’assignent ? Instaurer la loi coranique. Une telle éventualité serait bien sûr catastrophique pour la stabilité de la corne de l’Afrique.

Pour Olivier Roy (Directeur de recherches au CNRS) : « L’Iran de Khomeyni n’est que l’une des manifestations (même si elle en reste la plus spectaculaire) de la résurgence islamique (…) marquée par une ré-islamisation de la société sous des formes conservatrices (notamment en ce qui concerne le droit et les mœurs) » (2003). Si la nébuleuse terroriste Al-Qaïda incarne un islamisme international apparemment déstructuré, sans ancrage national ou territorial et donc d’autant plus inquiétant, l’heure est, pour les fondamentalistes islamiques, plutôt à la participation au jeux politiques nationaux qu’à la prise du pouvoir par la force.

Par exemple :

- Le « Jamaat-e-Islami » pakistanais s’abstient prudemment de provoquer ouvertement le pouvoir militaire en place, jusqu'à quand ?, L'Islam fondamentaliste et son idéologie radicalement anti-occidentale tentent de progresser partout.

- Au Tadjikistan, le Parti de la Renaissance a été associé au pouvoir en 1997 au sein d’une coalition où il a défendu d’identité tadjike contre les Talibans afghans et les Ouzbeks

- Le FIS algérien, après une dizaine d’années de luttes où il a été proche d’être définitivement écrasé dans le sang, a proclamé la fin de la lutte armée. Il concentre ses attaques politiques sur le thème de l’accaparement des richesses par l’oligarchie en place.

- Le Hezbollah libanais lutte avant tout pour les intérêts nationaux libanais et s’est investi dans la vie politique démocratique nationale : il y est une force importante mais non majoritaire

- Le « Refah » turc est devenu « Fazileh » puis « AK Parti » (« Parti de la justice et du développement »). Il est actuellement au pouvoir en Turquie. Il a mis en sourdine ses références islamiques pour faire progresser la candidature du pays à l’UE. L'AK Parti se veut libéral en économie et conservateur sur les questions de société. Pour Olivier Roy (cf. ci-dessus), il « est devenu l’équivalent musulman de la démocratie chrétienne »… Mais pour ce qui concerne le Premier ministre Erdogan et sa femme Amina (Emine), celle-ci porte en public le foulard sur la tête…

Mmh… L'islam serait-il finalement soluble dans la république ? A moins que ce ne soit au contraire la démocratie qui ne se dissolve dans la république... islamique !

La Plume et le Rouleau © 2006

--------------------------------

Le Shah d'Iran, tout comme kadhafi, Assad.. a été dénoncé comme dictateur et les médias lui ont inventé une histoire..

Rouhollah Khomeini à Neauphle-le-Château

Après l'annonce du retour de l'ayatollah KHOMEINI en Iran, la gauche marxiste iranienne est descendue dans la rue à Téhéran. Raymond GIRARD fait le point sur la situation à Téhéran sur des images de la manifestation. A Neauphle-le-Château, des Iraniens sont massés devant la maison de l'ayatollah KHOMEINI en attendant son départ.